この一年の成果を持ち寄り、

若手人材が響き合う。

AKATSUKIカンファレンス レポート

AKATSUKIプロジェクトとは

AKATSUKIプロジェクトは、全国各地の補助事業者が人材発掘・育成プログラムを様々なエリアで展開し、IT分野を中心に優れたアイデアや技術を持つ地方の若い人材を発掘・育成するためのプロジェクトです。この度、本プロジェクトに参加する補助事業者が一堂に会し、ナレッジの共有と成果報告を目的とする、「AKATSUKIカンファレンス(最終報告会)」が2025年2月10日(月)に、赤坂インターシティコンファレンスで開催されました。その様子を、本レポートにてお伝えいたします。

AKATSUKIカンファレンス レポート

冒頭のご挨拶 経済産業省 経済産業大臣政務官 竹内 真二

冒頭、経済産業省 経済産業大臣政務官の竹内真二からご挨拶を差し上げました。

「日本経済の発展、そして持続可能な経済社会の実現には、社会課題を成長のエンジンに転換するスタートアップの力が不可欠です。政府では、2022年に策定した『スタートアップ育成5か年計画』のもと様々な支援策を講じており、同計画を人材育成の面から支えているのが、未踏事業の地方版であるこのAKATSUKIプロジェクトです。2023年より立ち上がった本プロジェクトは、各地域の企業や教育機関などがイノベーションを起こす若手人材を発掘、育成し、全国的な人的ネットワークを形成していく仕組みとなり、日本全体のイノベーションエコシステムの一部となっています。昨年度の修了生の中からは、未踏事業にチャレンジをして採択されたり、ユニークなアイデアのもと開発したアプリが自治体に正式採用されたりといった事例も生まれており、育成された人材が早速その頭角を現しつつあることに大変心強さを感じています。本日は、事業者間の交流はもちろん、地域で育成されたクリエータ同士の積極的な交流を期待しています。1年間の研鑽を経て大きく成長された皆様には、他の地域のクリエータと相互に刺激し合うことで、次のステップへと歩みを進めていただきたいと思います」。

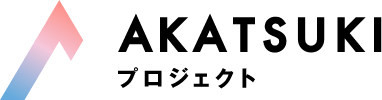

事業者の取り組み・成果・学びの共有

令和5年度事業として本プロジェクトに採択された計23の補助事業者より、それぞれのプログラムの取り組み内容・成果についてご共有いただきました。会場には、北は北海道、南は沖縄まで、幅広い地域から若手クリエータの方にお集まりいただきました。発表では多くの方が、「なぜ自分がこの課題に取り組んだのか」「なぜ自分はそれを課題だと捉えたのか」を丁寧に説明されていました。ただ技術を学び実践する場というだけでなく、自分自身と向き合い、課題に取り組む意義や必然性を真摯に考えられた方が多く、補助事業者に属するPM(プロジェクトマネージャー)が指導・メンタリングを実践された成果が見える内容でした。補助事業者および若手クリエータのみなさまは、地域や課題によって異なるそれぞれのプログラムの特色について興味深く、熱心に耳を傾けていらっしゃいました。

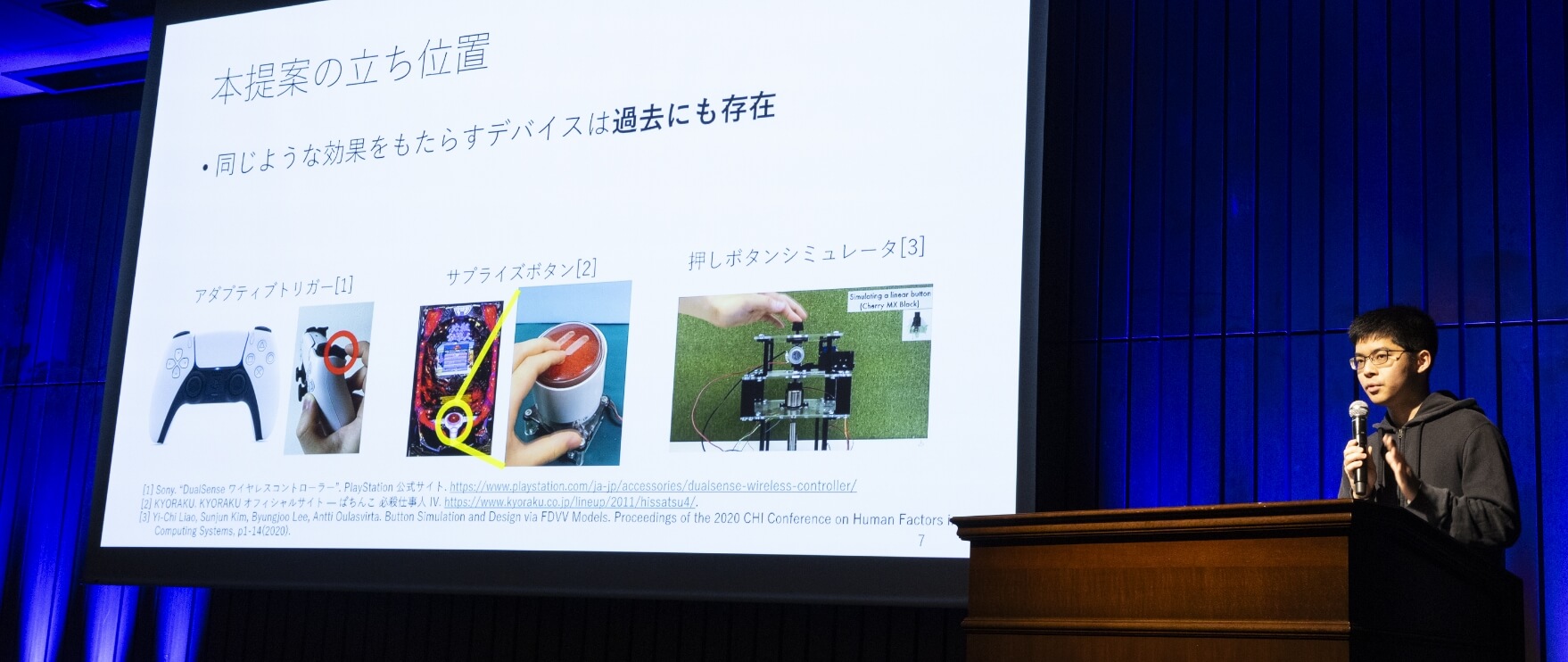

ポスターセッション

すべての発表が終わった後、補助事業者および若手人材のみなさまによる、ポスターセッションが開かれました。セッションは、前後半2つのグループに分かれて実施。プログラムの成果内容を掲示したポスター、ならびに成果物を展示したブースを設け、発表内で気になった点を質問し合ったり、発表内では実演できなかったプロダクトを紹介するなど、多くの参加者が活発に意見を交わし、お互いの取組に対する理解を深める時間となりました。

当日、各ブースに掲示されていた取組内容のポスターは、以下のリンクからご覧いただけます。

クリエータへの応援メッセージ

続いて、株式会社リクルートホールディングス 財団・アートセンター推進部部長、花形照美氏、一般社団法人未踏の常務理事、荒川淳平氏よりクリエータへの応援メッセージをいただきました。

花形照美氏:「約1年にわたって事業者の皆様が育成してこられたクリエータの方々の、地域独自の課題にフォーカスしたプロジェクトのお話を聞き、大変感銘を受けました。私は、社会課題の解決に取り組む若者たちを育成・支援する事業に長く携わっておりますが、このように身近なところから問題の種を見つけて解決手段を考えていく取り組みは、極めて貴重であると改めて実感しました。そして、重要なのは今後の展開です。各地域の補助事業者様には引き続きサポートしていただき、精一杯アプトプットを高めてほしいと思います。さらには、横展開ができる全国的な情報共有の仕組みをつくることで、より高いレベルのノウハウが積み上げていく、そのようなネットワークが育っていくことを願っています」。

荒川淳平氏:「今回の発表を聞き、全体的なレベルの向上、そして地方と都心部の格差も埋まりつつあることを率直に感じました。これは事業者様やクリエータの皆様の努力の成果であるとともに、AI等の活用も技術格差を埋める要因になっていると思います。他方、差が埋まれば埋まるほど、今後はより高水準のアウトプットが求められます。例えば、プロトタイプができているのは当たり前で、それをどれだけ実際のユーザーに使ってもらいフィードバックを得て改善しているか。技術であれば、未踏性がある先端レベルの研究開発に挑んでいるか。そのように目指すレベルがどんどん上がっていくのは非常に素晴らしいことであり、クリエータの皆様が、より一層高みに向けて進んでいけるのではないかと大いに期待をしています」。

トークセッション 「未踏」挑戦の魅力

その後、IPA未踏アドバンスト プロジェクトマネージャー、漆原茂氏、福岡未踏的人材発掘・育成コンソーシアム 統括プロジェクトマネージャー、荒川豊氏、未踏アドバンスト イノベータ 2024年度実施プロジェクトBONSAIENCEリーダー、内海忍氏にご登壇いただき、トークセッションを実施しました。

トークセッションは、AKATSUKIプロジェクト「福岡未踏」から「未踏アドバンスト」へのステップアップを果たした内海氏を、伴走者として導く側である漆原氏、荒川氏が囲む形で和やかに進行しました。漆原氏のプロジェクトマネージャー視点を活かした絶妙なリードで、内海氏より、挑戦への経緯、開発の楽しさ、難しさ、プロジェクトを通じて得たものなど、経験者ならではの実感のこもったお話が披露されました。中でも「盆栽の自動水やり機」という当初のアイデアが「盆栽のデジタルツイン化と樹形美の科学=BONSAIENCE」へと進化していったエピソードはドキュメンタリーさながらの面白さで、会場の皆様もとても熱心に聞き入っていました。また、福岡を拠点に人材発掘・育成に尽力される荒川氏からは、地方特有の才能発掘への取り組み方、プロジェクト採択に対する熱い想いなどをお話いただきました。最後は、挑戦する若者たちに向けたアドバイス、そして、AKATSUKIプロジェクトの浸透促進、コミュニティとしての成長など、今後の展望についての話題で盛り上がり、希望に満ちたクロージングとなりました。

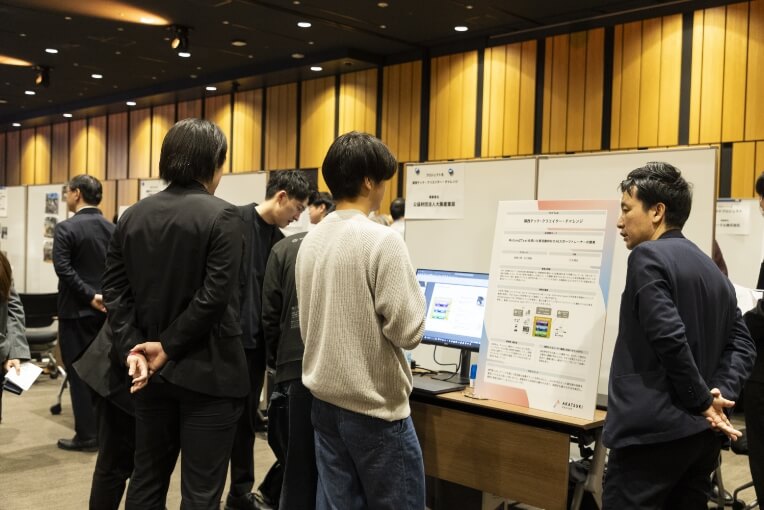

全体の総括 東京大学名誉教授 竹内郁雄氏

最後に、東京大学名誉教授 未踏事業統括プロジェクトマネージャー、一般社団法人未踏 代表理事の竹内郁雄氏から、カンファレンス全体の総括としてスピーチをいただきました。

「今回のAKATSUKIカンファレンスは、若いクリエータたちの“Will”がはっきり見える、素晴らしい内容だったと思います。自分たちがやりたかったことはこれなんだ、次の課題にはこんなことが挙がっている、もっと開発を続けてみたい等々、どの発表からも皆さんの意思、情熱が伝わってきました。未踏のレベルに近いものも多く、また、それぞれのプロジェクトのネーミングセンスがとても良く、ロゴデザインにも感心させられました。毎年、AKATSUKIカンファレンスでお話ししていますが、人材の能力に地域差はありません。北は北海道から南は沖縄まで、いろいろな個性を持つ若者たちの話を聞き、果実を一つひとつ収穫するようにていねいに人材を掘り出していく。これは極めて重要なことで、地域の補助事業者の方々には相当に駆け回っていただいているのだと思います。そのような地道な取り組みによって、素晴らしい才能ある人材が発掘されるということが、今日のAKATSUKIカンファレンスで証明されたと思います。本当に楽しい1日を過ごすことができました」。

令和6年度のAKATSUKIプロジェクトは、2025年3月7日~3月28日15時にて補助事業者の公募を実施しております。公募概要は令和6年度事業の特設サイトにて公開しておりますので、興味をお持ちの方はぜひご覧ください。

また、ITを駆使してイノベーションを創出することのできる独創的なアイデアと技術を有し、これらを活用する優れた能力をもつ、突出した人材を発掘・育成する未踏事業では現在、「未踏アドバンスト事業(エントリー締切日 2025年3月28日正午)」のクリエータの公募を行っています。応募を希望する方は、以下のリンクより応募要件や応募方法の詳細についてご確認ください。